マインクラフトは、遊びの自由度が高くやるべきことが明確に定まっていないため、初心者は何から始めるか悩んでしまうかもしれません。戸惑ってしまった方に向け、この記事では購入方法から初期設定のやり方、最初にすべきことを画像付きでわかりやすく解説します。

また、マインクラフトは、プログラミング学習にも役立ちます。どのように遊んだら役立てられるのかという点についても解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

マインクラフトの購入方法

マインクラフトはさまざまなデバイスで遊べます。ここでは、代表的な4つのデバイスで遊ぶ場合、それぞれの購入方法を以下にまとめました。

デバイス | 購入方法 |

PC版 |

|

PS版 |

|

Switch版 |

|

スマートフォン版 |

|

デバイスによって購入方法が異なるため、お手持ちのデバイスによって、マインクラフトの購入先をご確認ください。

マインクラフトの設定とはじめ方

マインクラフトを始めるには、初期設定が必要です。ここでは、ゲームをスタートするまでにやるべきことを解説します。

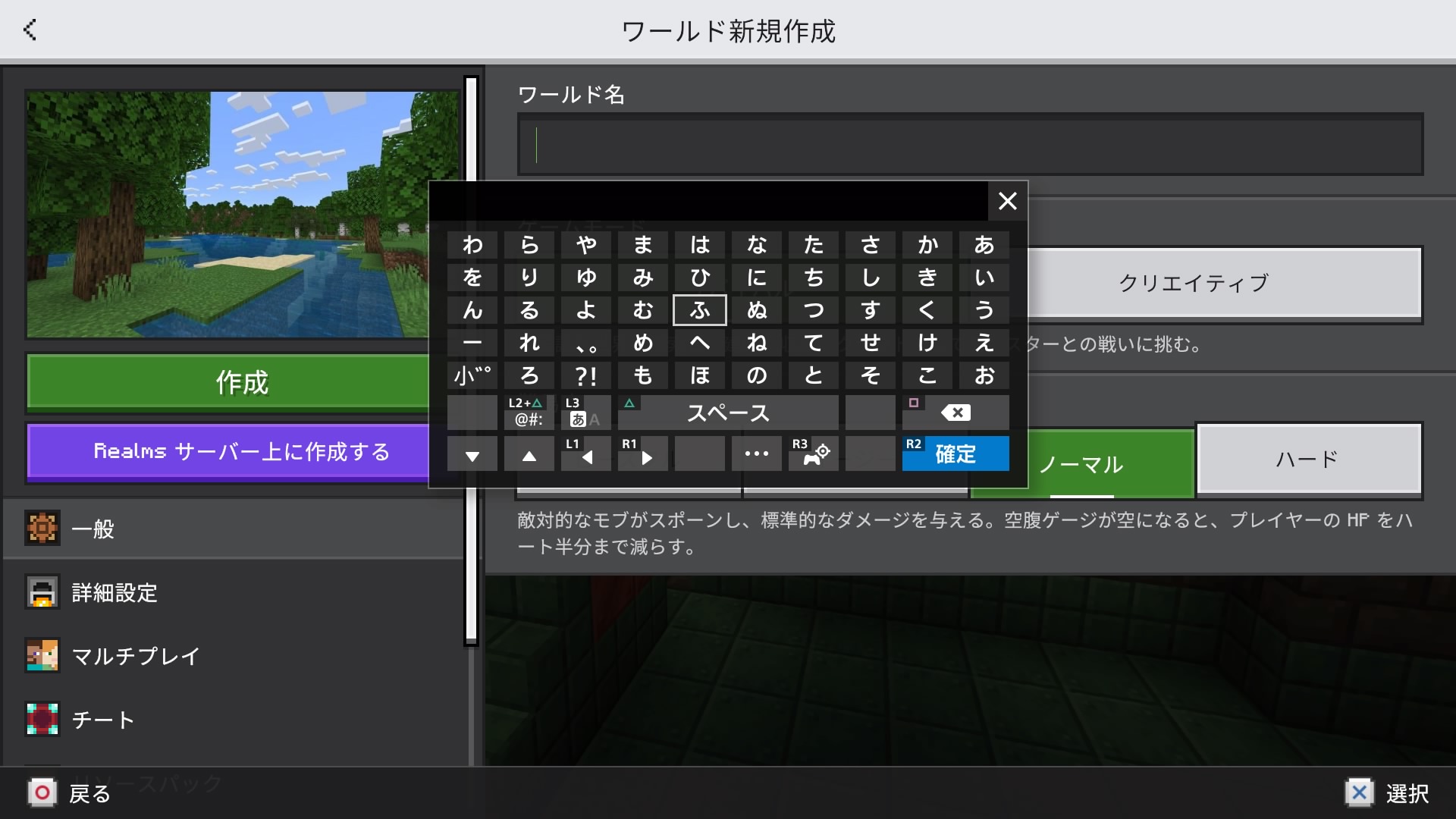

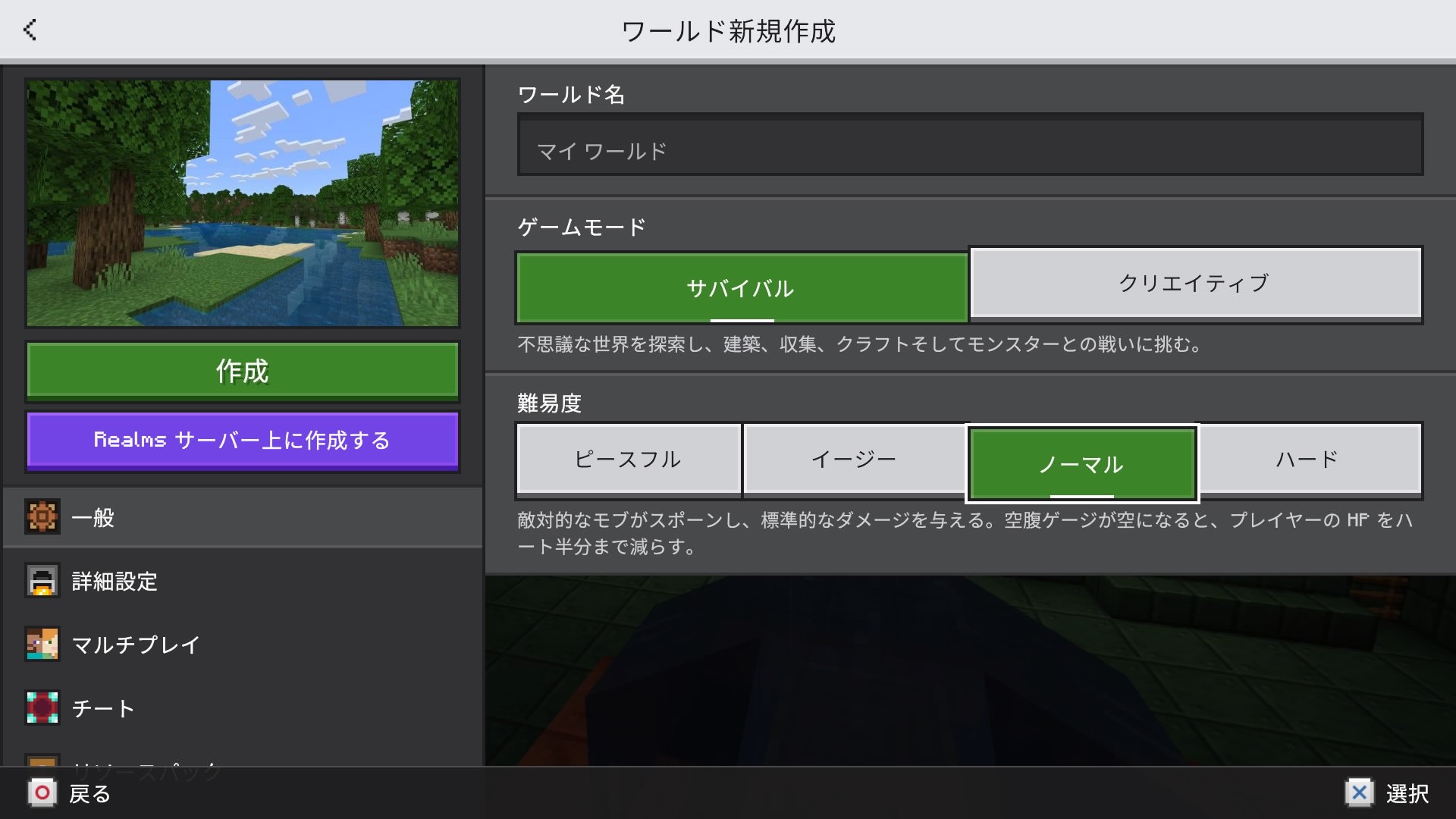

ワールドの名前を決める

マインクラフトを始めるには、ワールドを作らなければいけません。最初にやるべきなのは、遊ぶワールドに名前をつけることです。

ワールドは、ゲームの初期画面から、「遊ぶ」→「新しく作る」→「世界を新しく作る」を選ぶことで作成できます。自由に名前をつけられるので、好きな名称をつけましょう。

難易度を選択

マインクラフトでは、4種類の難易度を選べます。

- ピースフル

- イージー

- ノーマル

- ハード

最も易しいピースフルではモンスターが出てきません。難易度が上がるほどモンスターから受けるダメージと、空腹になったときの体力の減少量が増えます。

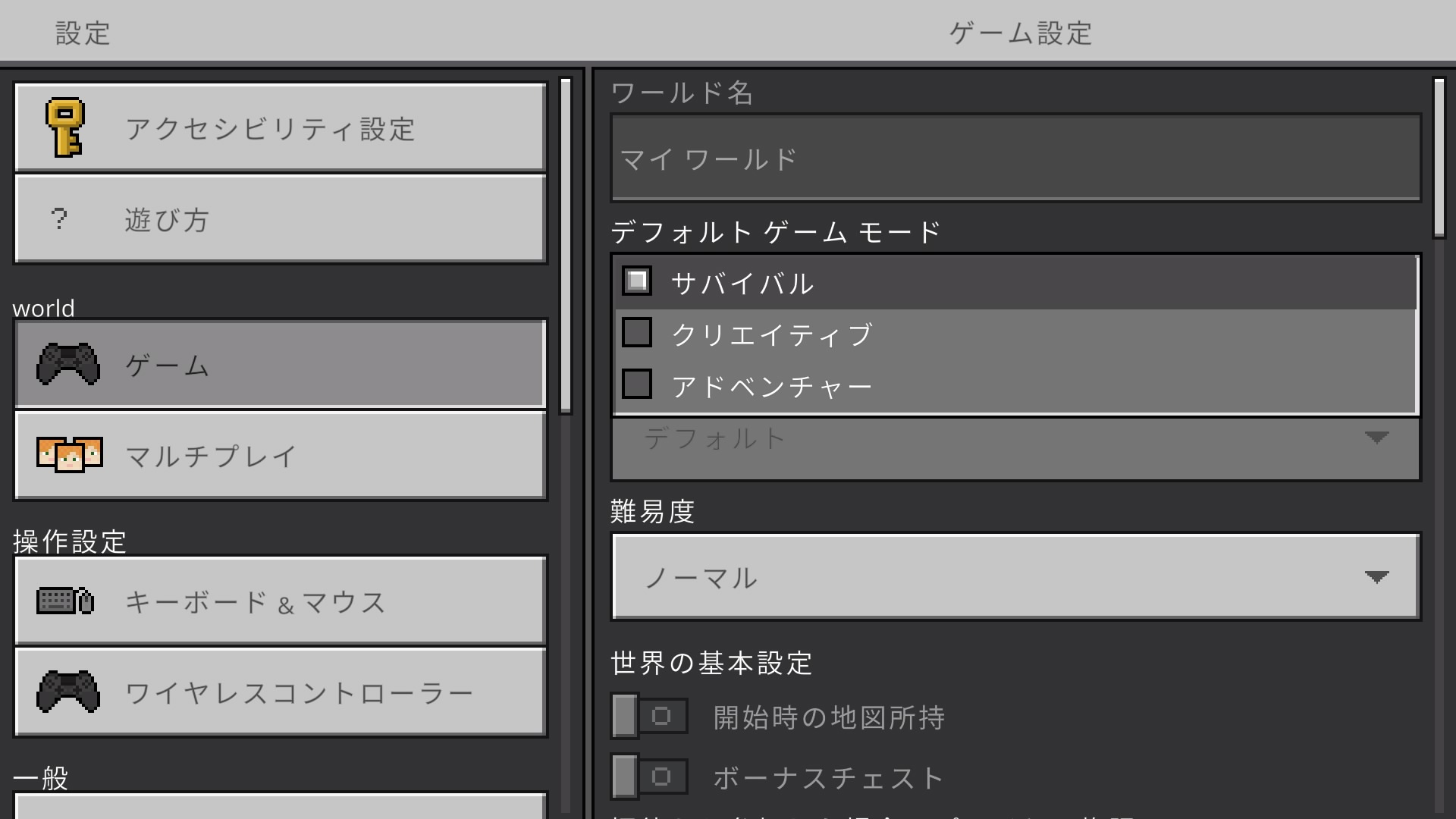

難易度は、「設定」を開くと変えられます。ゲームの途中でも変更できるので、難しすぎたり易しすぎたりした場合は調整してみましょう。

基本設定

ゲームをスムーズに進めるための、基本設定もしましょう。初心者が設定しておきたいのは以下の3つです。

- ボーナスチェストをおく

- シード値を選ぶ

- 座標を表示する

初めて遊ぶときは、ワールドを作るときにボーナスチェストをオンにすることをおすすめします。ボーナスチェストにはアイテムがいくつか入っており、食料や材料の少ない初期に役立ちます。

シード値とは、マップの形を決める物です。通常は自動設定されますが、ワールドを作るとき手動で決めることもできます。シード値を決めることで前と同じ地形のマップを遊んだり、比較的ゲームを進めやすい状態でスタートできたりするメリットがあります。

ゲームがスタートしたら、「設定」から座標の表示をしましょう。現在地を確認できるので、道に迷わずに冒険が進められます。

ゲームモードを選択

Java版のマインクラフトは、5つのゲームモードがあります。これらは、ワールドを作るときに設定できるほか、途中でも変更できます。

Java版で遊んでいる場合は、キーボードのF3とF4同時押し、統合版では「設定」から変えられます。そのほか、コマンドから「/gamemode」と入力することでも変更可能です。

※2025年1月現在の情報です。最新の情報はマインクラフト公式サイトでご確認ください。

マインクラフト初心者が最初にやること

マインクラフトはやるべきことが明確に定められておらず、指示もないため最初は戸惑ってしまうかもしれません。そこで、初心者が最初にやるべきことを5つまとめました。

- 作業台と基本ツールをクラフトする

- 拠点(家)を建築する

- ベッドをクラフトする

- 松明をクラフトする

- 食料を調達する

作業台と基本ツールをクラフトする

最初にやるべきなのは、以下のアイテムの作成です。

- 作業台

- ツルハシ

- 斧

作業台を手に入れると、多くのアイテムをクラフトできるようになります。強いアイテムをクラフトできれば冒険が進めやすくなるため、最初に作るのがおすすめです。

また、ツルハシと斧も最初に手に入れたいアイテムです。ツルハシは岩、斧は木を効率的に壊すことができるようになるので、アイテム集めを本格的に始める前に作成しておきましょう。

それぞれの作り方を画像付きでわかりやすく解説します。

【作業台のクラフト方法】

作業台は、板材を4つ組み合わせると作れます。

まずは近くにある木を素手で壊し、原木を入手しましょう。作業台はどの種類の木材でも作成できるため、近くに生えている木を壊せば問題ありません。

次に、インベントリを開き、2×2のスロットに原木を1つ入れ、板材をクラフトしましょう。1つの原木から、4つ板材が作れます。

その後、板材を2×2のスロットに1つずつ、計4ついれてクラフトすると、作業台の完成です。

【ツルハシのクラフト方法】

ツルハシは、木の棒に以下のアイテムを組み合わせて作れます。

- 板材

- 丸石

- 鉄のインゴット

- 金のインゴット

- ダイヤモンド

初期段階では石や鉱石が手に入らないため、木材を活用しましょう。

まずは原木を入手して、作業台で3×3スロットに1ついれ、板材をクラフトします。さらに、板材2つをスロットに入れて、棒をクラフトしましょう。

その後、板材3つを3×3スロットの上段に入れます。さらに、棒2つを真ん中の列に並べてクラフトすると、木のツルハシの完成です。丸石や鉱石が手に入ると、石や鉄などのツルハシも作れるようになります。

【斧のクラフト方法】

斧も、板材と木の棒から作れます。

作業台を開き、左上とその下、真ん中の列の上段に板材3つを並べます。さらに棒を2つ真ん中の列に並べてクラフトすると、木の斧の完成です。ツルハシ同様、丸石や鉱石が手に入ると石や鉄などの斧も作れます。

拠点(家)を建築する

基本ツールを作ったら、拠点を建設しましょう。拠点は木材や土を集めて作ることができます。

拠点は、安全に夜を過ごすために欠かせません。モンスターから身を守り、体力を削られるのを防げます。また、集めたアイテムを保管する場所にもなるため、早めに整えましょう。

拠点を作るには、木材や土を積み、周りを囲います。斜面に穴を掘るのもおすすめです。

さらに、作業台に木材を6つ用意して扉を作ります。

家の中には、後ほど紹介する松明を設置し、視界を確保しましょう。

はじめは小さくて簡素な拠点で問題ありません。材料が集まってきたら徐々に大きくしていきましょう。

ベッドをクラフトする

拠点が整ったらベッドを作りましょう。ベッドを使うと夜の時間をスキップできるようになります。さらに、万が一死んでしまったときのリスポーン場所にもなり、死亡した地点にアイテムを回収しに行くときにも役立ちます。

ただし、ベッドが壊れた場合、リスポーン場所が初期化される点には注意が必要です。ベッドが壊れているときに死んでしまうと、ゲームスタート時の初期地点でリスポーンすることを覚えておきましょう。

ベッドは、羊毛3つと木材3つでクラフトできます。まず、羊毛を手に入れるため、羊を倒すか、もしくは鉄のインゴット2つで作れるハサミを用いて羊の毛を刈りましょう。羊は地上であれば、ほぼどこでも見つけられます。

なお、羊毛3つは同じ色のものを使わなければいけません。色が異なるとベッドがクラフトできないので、注意しましょう。

松明をクラフトする

松明は周囲を照らすアイテムです。松明で照らされたマスにはモンスターが発生しないため、拠点に置いておくと夜を安全に過ごせます。夜だけでなく、地下の洞窟などを探索するときにも役立つので、早めにクラフトしておきましょう。

松明は石炭もしくは木炭1つと棒1本でクラフトできます。松明の作成には、作業台は必要ありません。

石炭は、洞窟や山肌でツルハシを使うと入手可能です。また、木炭は原木をかまどで焼くと作れます。

なお、かまどは以下のいずれかを8つ組み合わせてクラフトすると作れます。

- 丸石

- ブラックストーン

- 深層岩の丸石

すべて同じ素材である必要はなく、異なる石素材を組み合わせても問題ありません。

松明は常に必要になるアイテムなので、日頃から材料を発見したときに集めておくことをおすすめします。

食料を調達する

サバイバルモードでは体力が設定されており、0になると死亡してアイテムを失ってしまいます。また、満腹度というゲージがあり、空腹になると体力が減ります。

体力や満腹度を回復するために必要なのが食料です。命を守るために、早めに食料を調達しておきましょう。

食材の調達方法はさまざまですが、初心者はまず、動物を倒して肉を入手するのがおすすめです。肉は以下の動物から手に入ります。

- 牛

- 豚

- 鶏

- 羊

- 兎

生肉のまま食べると回復度が低かったり、食中毒になったりするため、かまどで焼いてから食べるようにしましょう。

マインクラフトの操作方法

マインクラフトの基本操作方法を、種類別に解説します。

Java版(PC版)

ジャンプ | Space |

しゃがむ | Shift |

走る | W2回押し |

移動する | W、A、S、D |

視点を動かす | マウス |

道具を使う・ブロックをおく | 右クリック |

ブロックを壊す・攻撃する | 左クリック |

PS4版

ジャンプ | × |

しゃがむ | 右スティック押し込み |

走る | 左スティック2回倒し |

移動する | 左スティック |

視点を動かす | 右スティック |

道具を使う・ブロックをおく | L2 |

ブロックを壊す・攻撃する | R2 |

※PS5版の初期設定では、ジャンプに○ボタンが割り当てられています。

スイッチ版

ジャンプ | A |

しゃがむ | B、右スティック押し込み |

走る | 左スティック2回倒し |

移動する | 左スティック |

視点を動かす | 右スティック |

道具を使う・ブロックをおく | ZL |

ブロックを壊す・攻撃する | ZR |

スマートフォンアプリ版

ジャンプ | 右のボタン |

しゃがむ | 中央のボタン |

走る | 矢印を2回タップ |

移動する | 矢印 |

視点を動かす | 画面をスワイプ |

道具を使う・ブロックをおく | ブロックを置く部分をタップ |

ブロックを壊す・攻撃する | 壊したい部分をタップ |

プログラミング学習にも役立つマインクラフトの遊び方

マインクラフトは、プログラミング学習にも役立つと言われています。お子さんにプログラミングへの興味を持って欲しいと考える保護者の方に向け、プログラミング学習にも活かせる取り組み方を紹介します。

マインクラフトは、プログラミング学習にも役立つと言われています。お子さんにプログラミングへの興味を持って欲しいと考える保護者の方に向け、プログラミング学習にも活かせる取り組み方を紹介します。

マウスやキーボードでマインクラフトを遊ぶ

プログラミングに興味を持って欲しいならば、Java版をおすすめします。プログラミングで欠かせないパソコンの基本操作に慣れることができるからです。

マインクラフトをプレイするだけでも、目的から必要なものを考えるといった、世間でプログラミング的思考と呼ばれるような論理思考を身につけられます。

「MakeCode for Minecraft」でプログラミングを体験する

マインクラフトに慣れてきたら、「MakeCode for Minecraft」にも挑戦してみましょう。

マイクロソフトが公式で出しているマインクラフトのプログラミングエディターツールです。

「MakeCode for Minecraft」を使えば、建築物を作ったり整地したりするプログラムを組んで、作成を自動化することができます。

ブロックを組み合わせて命令を作るビジュアルプログラミングにも対応しており、お子さんでも直感的に操作できます。そのほか、JavaScriptやPythonといったプログラミング言語を使ってコーディングもできます。

MODを導入してプログラミングしてみる

MOD(モッド)とは、ユーザーが作った非公式の拡張プログラムのことで、本来マインクラフトにはなかった機能を増やすことができます。無料で利用できるものもあります。例えば、マインクラフトの動作を軽くする軽量化MOD、陰影処理を追加してよりリアルな描写にできる影MODなどを導入することができます。

ほかにも、マップを増やせるMODやクエストを追加できる MOD、アイテム生産を自動化する機械を作れるMODなどを活用することで、さまざまな楽しみ方ができるでしょう。

また、「Minecraft Forge」などのツールを利用すると、ビジュアルプログラミングのScratchでオリジナルのプログラムを組み、反映できるようになります。プログラミングによるマインクラフトの操作も可能となるため、プログラミング学習に役立つツールです。

ただしMODは、あくまでも非公式の拡張プログラムなので、利用は自己責任になります。

本格的なプログラミング学習ならQUREO(キュレオ)プログラミング教室

マインクラフトを通じてもっとプログラミングをやってみたいと興味を持ったお子さんは、「QUREO(キュレオ)プログラミング教室」でより本格的なプログラミングを学習してみてはいかがでしょうか?

「QUREO(キュレオ)プログラミング教室」は、IT企業サイバーエージェントグループと、学習塾を運営するスプリックスが共同開発した本格的なプログラミング教室です。

「QUREO(キュレオ)プログラミング教室」で利用する教材は基本的にはマウス操作が中心で、初心者のお子さんでもスムーズに学習が進められます。

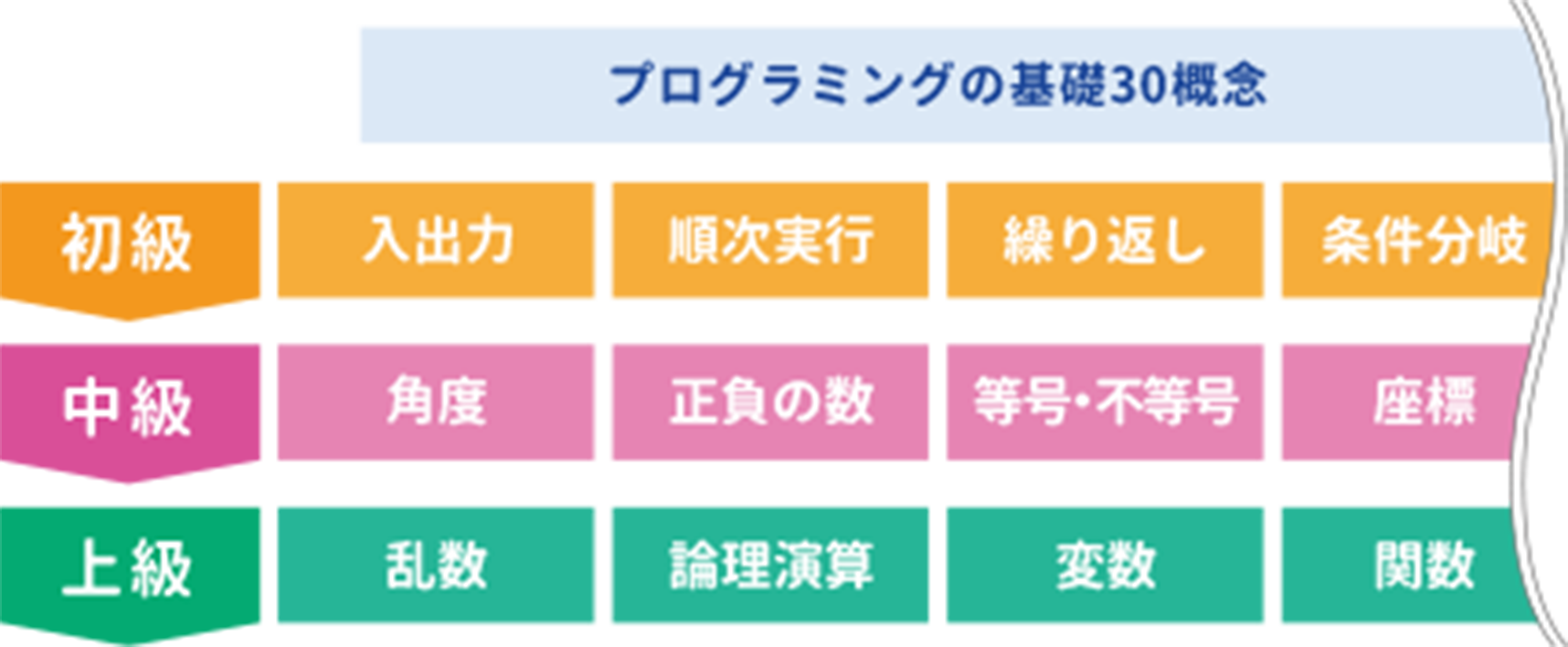

教材には本格的な学習カリキュラムが設計されており、2025年の大学入学共通テストから必修となる「情報」も視野にいれた、本格的なプログラミングが身につくように体系だてられています。全国で実施されている「プログラミング能力検定」にも準拠し、日々の授業が検定対策になるようになっています。

そして、QUREOに教育版マインクラフトを使ったプログラミング学習が新たに登場!

マインクラフトの世界に没頭しながら導入を行うことで、より楽しくプログラミングを体験し、その後の本格的な学習へもスムーズに移行することができます。

QUREOプログラミング教室の特徴

- 対象学年:小学生以上(小学2年生以上推奨)

- 学習方法:個別指導

- 学習期間:約2~3年

- 受講形態:通学

- 教室数:3,000教室以上

- 開講エリア:全国47都道府県、タイ・マレーシア・シンガポールなど

- カリキュラム:基本の「ビジュアルプログラミングコース」、応用の「テキストプログラミングコース」

【本格的な小学生向けプログラミング教室】

「QUREO(キュレオ)プログラミング教室」は、IT企業サイバーエージェントグループと、学習塾を運営するスプリックスが共同開発した本格的なプログラミング教室です。

小学生から本格的なプログラミング学習に取り組めます。大学入学共通テストを見据えた本格的なカリキュラムで実力がつくので、大学進学にも役立つプログラミング教室です。

【ゲーム感覚で楽しみながらプログラミングが学べる】

使用する教材にはストーリー性があり、魅力的なキャラクターが登場するなど、ゲーム感覚で楽しみながら学習に励めます。お子さんが楽しく継続して学べるように、1回の授業で平均して3~4つの作品を作りながらプログラミングの基礎を学びます。机に向かっての勉強に苦手意識があるお子さんでも、無理なくプログラミングの基礎知識を身につけられるでしょう。

また、正しいキーボードタイピングを習得できるタイピングレッスン機能もあります。

【マインクラフトでプログラミングの世界を体験】

最初の3ヶ月は、教育版マインクラフトを使った教材を使用し、プログラミングの導入部分を学習していきます。

マインクラフトの世界の中にあるミッションをクリアしながら学習していくため、お子さまが夢中になって進められます。

マイクラの中でのプログラミングは、日本語のブロックを組み合わせることで出来るため初めてでも簡単!

マインクラフトでの導入部分が終わった後は、さらに本格的なプログラミング学習に挑戦出来るようになっています。

【個別指導で講師のサポート付き】

さらに、それぞれの理解度に合わせた個別指導が受けられる点も魅力です。自宅学習でプログラミングを学ぶと躓いて挫折しがちですが、「QUREO(キュレオ)プログラミング教室」に通えば、疑問点はその場で講師に質問することができます。

【教室数日本一の小学生向けプログラミング教室】(※1)

全国3,000教室以上の教室が開校しており、東京・大阪・名古屋といった大都市はもちろん47都道府県全てに展開していますので、お近くの教室がきっと見つかります。

【無料体験も実施中!】

QUREO(キュレオ)プログラミング教室では、多くの教室で無料体験を実施(※2)しています。「気になるけど受講しようか迷っている」「授業風景を見てみたい」という方は、無料体験を利用して実際の教室の雰囲気を確かめてはいかがでしょうか。

QUREOプログラミング教室の無料体験の流れについてはこちらをご覧ください

(※1)小学生対象のプログラミング教室事業者(アプリケーションやゲームの開発を主とするソフトウェアプログラミング系およびロボットプログラミング系を含む)において、プログラミング教室掲載数No.1比較サイト「コエテコ(https://coeteco.jp/)」または各社ホームページにて公開されている教室数を当社にて調査した結果(2025年6月時点)

(※2)一部教室では無料体験を実施しておりません

まとめ

マインクラフト初心者が最初にやるべきなのは、作業台やツルハシ、斧などの基本ツールをクラフトし、食料を集めることです。最初に拠点を作り、安全を確保した上で冒険を進めましょう。

慣れてきたら、MakeCode for Minecraftを活用したりMODを導入したりすると、プログラミング学習にも活かせます。

マインクラフトを通してプログラミングに興味を持ったお子さんは、教室を活用して学びを深めてみてはいかがでしょうか。

「QUREO(キュレオ)プログラミング教室」であれば、お子さんでもゲーム感覚で楽しく理解を深められます。全国の教室で実施している無料体験は以下の公式ホームページから申し込めるので、ぜひチェックしてみてください。

こちらの記事もご覧ください

マイクラ(Minecraft)とは?種類や対応機種、遊び方を解説

マインクラフト(マイクラ)は子どものプログラミング学習におすすめ?内容を徹底解説